UIQ. Una nessuna centomila voci

di Daniela Zambrano

Indice

- Vedi alla “voce”…

- … Focault

- LA MATEMATICA E’ UN’OPINIONE: FORNO + VOCE = UIQ

- Un amour d’UIQ. Immagini da un film mai girato.

VEDI ALLA “VOCE”…

“Voce” dalla radice indo-europea VAK-, parola, canzone.

Fino al vik-ati serbo, corrispondente al voci/ferare (gr. –feros): voce, parola, discorso, canto, carme.

Carne.

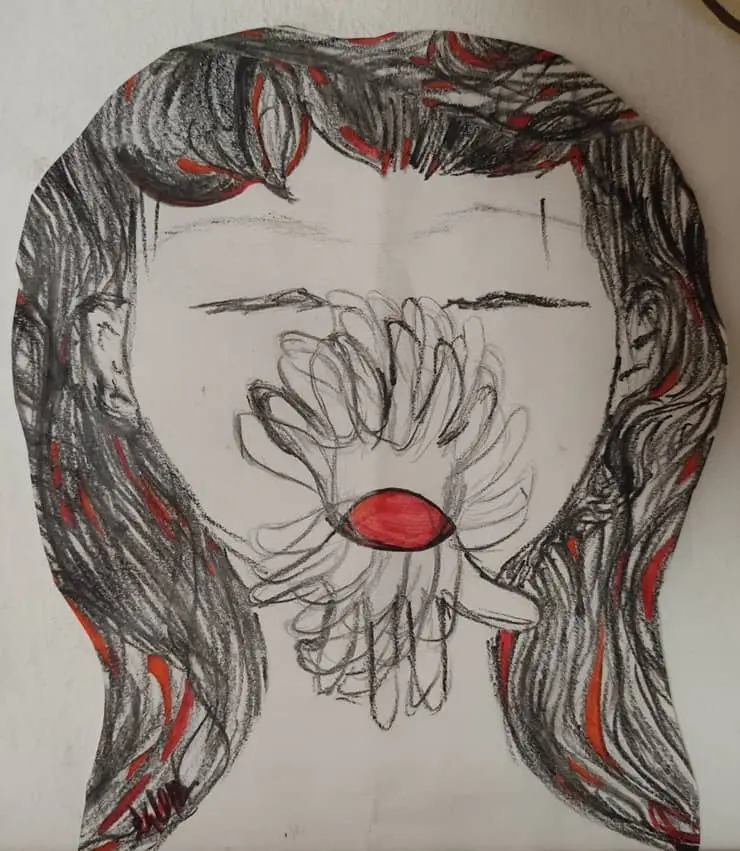

In camera si trova appeso un piccolo disegno che feci anni fa. Vi ho disegnato la voce. Ve la faccio vedere. Eccola:

Mani su carta bianca escono da una bocca e vanno alla ricerca di qualcosa da afferrare.

Voce tentacolare, non occupa spazio ed è in tutto lo spazio nella sua emissione. È muta, infante, inesistente se non si apre la bocca. Così, banale.

Eppure, la voce si dice nella sua radice, per il suo movimento circolare d’aria suonato dal corpo. Anche se non canta, la voce è di per sé una questione musicale.

Flusso sonoro che, per articolazione, all’ascolto, permette l’identificazione di chi lo esercita, poiché la scienza dice: la voce è un valore biometrico.

È il volto senza materia che aderisce al corpo di una persona.

Corpo: ipostasi della voce.

Suo strumento musicale.

Passeggiando sarà bello da ora vedere per strada un clavicembalo, una viola, o forse dovrei dire meglio un sax, camminare e sostare al semaforo. Non oso immaginare una batteria con la sua grancassa e gli altri pezzi.

… FOUCAULT

Foucault Michel: dal fr. Forno Michele, anche se l’etimologia del cognome è incerta. Una “voce” significativa, perturbante, incisiva, anche se molti non hanno mai sentito la sua voce. Se avesse cantato, avrebbe intonato canti in difesa dei lavoratori del Mali, espulsi dal loro domicilio dalla polizia 1 , canti sul “dire il vero su se stessi” 2 . Lui articolava neologismi, tra i quali ciò che qui ci interessa è quello di “eterotopia”.

La conferenza “Eterotopie” del 1984, fin dalle prime righe sostiene che:

“l’epoca attuale […] è forse l’epoca dello spazio. Viviamo nell’epoca del simultaneo, nell’epoca della giustapposizione, nell’epoca del vicino e del lontano, del fianco a fianco, del disperso. Viviamo in un momento in cui –credo- il mondo si percepisce più come una rete (il corsivo è mio) che collega dei punti e che intreccia la sua matassa, che come una grande vita che si sviluppa nel tempo. Si potrebbe, forse, dire che alcuni dei conflitti ideologici che animano le polemiche attuali si svolgono tra i devoti discendenti del tempo e gli accaniti abitanti dello spazio. 3

Τόπος: (in astratto) luogo comune, (in concreto) lo spazio/estensione.

Se “le utopie sono spazi privi di un luogo reale […]. Si tratta della società stessa perfezionata oppure del suo rovescio, ma, in ogni caso, le utopie sono degli spazi essenzialmente e fondamentalmente irreali” 4 , le eterotopie si delineano a partire dalla contrapposizione con le utopie. Tra le due, Foucault pone “un’esperienza promiscua, quella dello specchio” 5 , perché:

In fondo, lo specchio è un’utopia, dato che è [l’immagine riflessa] un luogo senza luogo. Nello specchio mi vedo là dove non sono, in uno spazio irreale che si apre virtualmente dietro la superficie, io sono laggiù, là dove non sono, una sorta di ombra […] che mi permette di guardarmi là dove sono assente: utopia dello specchio. Ma è anche un’eterotopia dal momento che lo specchio esiste realmente e ha una sorta di effetto di rimando sul posto che occupo; a partire dallo specchio scopro di essere assente dal posto in cui sono, perché è là che mi vedo. […] lo specchio funziona come un’eterotopia nel senso che restituisce il posto che occupo nel momento in cui mi guardo nel vetro, un posto assolutamente reale, connesso a tutto lo spazio che lo circonda, e al tempo stesso assolutamente irreale, perché, per essere percepito, deve passare da quel punto virtuale che sta laggiù. 6

Foucault non poteva che parlare dell’esperienza dello specchio e solo di questa; oggi, invece, quanti “specchi” ci restituiscono continuamente la visione in diretta della nostra vita dislocata, replicata, talvolta fino a divenire virale, il nostro reale nello spazio eterotopico?

Foucault continua la sua conferenza facendo esempi di eterotopie: il “viaggio di nozze”, il cimitero, i tappeti, i villaggi di vacanza, le case chiuse, le colonie e quel “frammento di spazio fluttuante” 7 che è la barca.

Per giorni, Michel passa il balsamo alla mia testa e io torno e ritorno, come se fossi salita sulla barca fluttuante dell’eterotopia, su questi pensieri.

L’udito ha un po’ la funzione dello specchio, quando è in ascolto della mia stessa voce mi dice dove non sono, ma anche da dove parto e dove arrivo.

Mi fa incontrare e riconoscere l’altrə anche in assenza della sua persona fisica.

Il senso dell’udito mi dà un’idea della mia dislocazione attraverso il funzionamento dell’apparato fonatorio. Mi rende consapevole dell’eterotopia della voce, corpo virtuale attraverso il quale accedere e connettere altri spazi. In quest’ottica, la voce è la dislocazione per eccellenza o anche la dislocazione primaria essendo, da che essere umano è tale, un’esperienza eterotopica della nostra percezione; coi tempi che corrono in questi spazi infiniti, la voce registrata, loopata, ritardata è una dislocazione alla potenza.

Chissà se Foucault sarebbe d’accordo; e cosa ne penserebbe il suo connazionale e amico Roland Barthes che molto si dedicò, nelle sue scritture, al fenomeno della voce.

Ammesso che si possa fare un discorso sull’eterotopia della voce (anche se la voce non è uno spazio, e per questo l’uso del termine “eterotopia” potrebbe dirsi un po’ azzardato, ma occupa lo spazio, e in ciò è una forma di estensione), si potrebbe continuare col definirla una qualità umana pre-babelica, testimonianza, al pari dei fossili di pesce sulle montagne italiane, di una comune antichità. Scuotendo gli spazi, cavalcando i secoli, la voce è espressione ancestrale del battere il tempo umano col cuore e averne coscienza. Eterotopica nelle sue fondamenta.

LA MATEMATICA E’ UN’OPINIONE: FORNO + VOCE = UIQ

Ora, per sperimentare la fondatezza dell’espressione “eterotopia della voce” a detrimento dell’ipotesi che il suo uso sia un’arrampicata sugli specchi (d’altronde, così peculiarmente presenti in questo discorso), è sceso in campo un Universo infra-quark. Acronimo: UIQ.

UIQ è descrittə come una “Superintelligenza molecolare […],un’entità autopoietica le cui particelle sono costruite a partire dalle galassie” 8 , un’ “intelligenza aliena [che ha] la forma di un un universo invisibile e immanente, infinitamente piccolo, ancora più dei quark, capace di insinuarsi nella vita organica come nelle concatenazioni macchiniche planetarie”. 9

Più avanti, nello stesso testo, si legge: “la sfida più ambiziosa è trovare il modo di rappresentare una soggettività macchinica che, non avendo una forma stabile, può unicamente manifestarsi attraverso ciò che contamina”. 10

L’introduzione di S. Maglioni e G. Thomson mi consegna la chiave di volta per aprire la porta in cui fanno amorevolmente del sado la voce e Michel. Ivi, infatti, UIQ viene raccontato nella sua natura sonora molteplice e spiazzante. È un ditirambo di voci, una cacofonia di voci, un florilegio di voci e una pletora di voci che ne rende evidente l’esistenza o, per meglio dire, le coesistenze sempre instabili e fluttuanti. Come la barca di Foucault.

Allora, grazie! Perché, arrivata a questo punto, posso dire che UIQ, nella sua eterotopia ontologica e antropogenetica, mi permette di immaginare il cavaliere Foucault in un impareggiabile casquè con la voce come phoné.

Ma altre sono le persone che partecipano della personale formulazione dell’espressione qui protagonista: “eterotopia della voce”.

Tra queste, il ricercatore vocale Demetrio Stratos il quale considerava la lallazione come un’espressione in cui la voce è profondamente antica, con ciò attingendo dal bagaglio emotivo di ogni biografia umana.

Parimenti, Susanne Martinet, la quale scrive: “La voce risveglia emozioni profonde che spesso si riferiscono all’infanzia, che non è facile reimparare a vivere e che provocano a volte reazioni di difesa”. 11

Poi Cathy Berberian e le sue considerazioni sul timbro instabile. La virtuosa cantante e ricercatrice scava a fondo nella complessità del timbro e, in brani meravigliosi come le Folk songs di Luciano Berio (1964-1973), dimostra come sia possibile dotarsi di un timbro diverso a seconda della lingua da solcare con la voce nel canto. Il timbro stesso, tratto caratteristico di una persona, è in grado di rendere inconoscibile la mia c.i. d’interprete abituale, provocando una proliferazione di identità che procedono tutte dallo stesso petto. Una, nessuna, centomila voci.

Un amour d’UIQ. Immagini da un film mai girato.

Se il film, quello di Guattari, non è mai stato girato, sulla sua sceneggiatura sono intervenute diverse personalità del cinema e del teatro.

Anche noi ci abbiamo provato con la realizzazione di uno spettacolo performativo.

Un amour d’UIQ è stato pensato, scritto, messo in musica, messo in scena, messo ovunque (poiché UIQ è ubiquo, e in ciò assomiglia a un personaggio di dickiana memoria) insieme a Francesca Marianna Consonni e a Enrico Spera.

Dopo viaggi sonori e solitudini programmate, andrà in scena sabato 5 aprile 2025 alle 21:00, negli spazi autogestiti di Cascina Torchiera, all’interno del convegno “Occupare l’immaginario”, alla sua seconda edizione con il titolo “Abitare il conflitto” (5-6 aprile).

Non resta che venire ad… ascoltarlo!

- M. Foucault, Estetica dell’esistenza, etica, politica. Archivio Foucault 3. Interventi, colloqui, interviste. 1978-1985, Feltrinelli, 2020, p. 39[↩]

- Ivi, p. 36[↩]

- Ivi, p. 307[↩]

- Ivi, p. 310[↩]

- Ibid.[↩]

- Ivi, pp. 310-311[↩]

- ivi p. 316[↩]

- Félix Guattari, UIQ, Luiss University Press, Roma, 2022, p. 9[↩]

- Ivi, p. 22[↩]

- Ivi, p. 32[↩]

- S. Martinet, La musica del corpo. Manuale di espressione corporea, ed. Erickson, Trento, 1992[↩]